Se lo scrittore impara dai suoi personaggi #1

José Saramago, discorso per il Nobel. Parte prima

È la settimana di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, a Roma dal 4 all’8 dicembre. Ma è anche la settimana d’inizio delle cerimonie di premiazione per gli ultimi premi Nobel, a Stoccolma e Oslo dal 6 al 12; in particolare, il 7 dicembre la scrittrice sudcoreana Han Kang terrà a Stoccolma il discorso di accettazione del Nobel per la letteratura. In ricordo della gioia che mi suscitò venticinque anni fa tradurre per il trimestrale culturale europeo «Lettera internazionale» il toccante discorso pronunciato nella stessa occasione da José Saramago, nel dicembre 1998, ripropongo quest’ultimo in due tranche: qui la prima, fra un paio di giorni la seconda. (Nota: questa mia versione fu condotta a partire dalla traduzione ufficiale inglese di Tim Crosfield e Fernando Rodrigues; per scrupolo tenni però sott’occhio anche l’originale portoghese, per rispettarne in particolare la punteggiatura. Venne pubblicata sul numero 59/60 di «Lettera internazionale», 1°/2° trimestre 1999, pp. 2-5.)

| di Josè Saramago |

L’uomo più saggio che ho conosciuto in tutta la mia vita non sapeva né leggere né scrivere. Alle quattro del mattino, quando la promessa di un nuovo giorno ancora indugiava sulle terre di Francia, si alzava dal suo pagliericcio e prendeva la via dei campi, portando al pascolo la mezza dozzina di scrofe la cui prolificità nutriva lui e sua moglie. I miei nonni materni vivevano di questo poco, di questo piccolo allevamento di maiali che, dopo essere stati svezzati, venivano venduti ai vicini nel villaggio di Azinhaga, nella provincia di Ribatejo. Si chiamavano Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha ed erano entrambi analfabeti.

D’inverno, quando il freddo della notte si faceva così intenso da gelare l’acqua raccolta nelle brocche dentro casa, andavano nel porcile, cercavano i maialini più deboli e li portavano nel loro letto. Qui, sotto le ruvide coperte, il calore degli esseri umani riparava i piccoli animali dal rischio di congelamento e li salvava da una morte sicura. Sebbene fossero persone di buon carattere, non erano tuttavia le premure di un animo compassionevole a farli agire in questo modo: ciò che li preoccupava, senza sentimentalismi né retorica, era proteggere il loro pane quotidiano, come è naturale per chi, per mantenersi in vita, non ha imparato a pensare più dell’indispensabile. Molte volte ho aiutato mio nonno Jerónimo nel suo lavoro di pastore, molte volte ho zappato la terra dell’orto annesso alla casa e ho tagliato la legna per il fuoco, molte volte, girando e rigirando la grossa ruota di ferro che azionava la pompa, ho fatto risalire l’acqua dal pozzo comune e l’ho portata sulle spalle, molte volte, di nascosto dai guardiani dei campi di grano, sono andato con mia nonna, anche all’alba, armati di rastrello, sacco di tela e spago, a raccattare tra le stoppie la poca paglia sparsa che sarebbe poi servita da lettiera per il bestiame. E a volte, nelle calde sere d’estate, dopo la cena, mio nonno mi diceva: «José, stanotte andiamo tutti e due a dormire sotto il fico». C’erano due altri alberi di fico, ma quello, certamente perché il più grande, perché il più vecchio, perché lì da sempre, era, per tutte le persone della casa, «il fico». Più o meno per antonomasia, parola erudita che solo molti anni più tardi sono arrivato a conoscere e a sapere cosa significava… Nel mezzo della pace notturna, tra i rami alti dell’albero, mi appariva una stella, e poi, lentamente, si nascondeva dietro una foglia, e, guardando in un’altra direzione, quasi come un fiume che scorreva silenzioso attraverso il cielo concavo, si offriva alla vista la chiarezza traslucida della Via Lattea, il Cammino di Santiago come ancora la chiamavamo nel villaggio.

Mentre tardavo a prendere sonno, la notte si popolava delle storie e degli avvenimenti che mio nonno andava raccontando: leggende, apparizioni, fatti incredibili, episodi singolari, vecchie morti, scaramucce con bastoni e sassi, parole di antenati, un flusso instancabile di ricordi che mi teneva sveglio e allo stesso tempo mi cullava soavemente. Non ho mai saputo se restasse zitto quando si accorgeva che mi ero addormentato, o se continuasse a parlare per non lasciare a metà la risposta alla domanda che invariabilmente gli facevo nelle pause più prolungate che di proposito infilava lungo il racconto: «E poi?». Forse ripeteva le storie a se stesso, per non dimenticarle, o per arricchirle di nuovi particolari. Senza neanche bisogno di dirlo, a quell’età, e un po’ come capita a tutti noi in quel periodo della vita, vedevo in mio nonno Jerónimo il depositario di tutto il sapere del mondo. Quando, alle prime luci del giorno, mi svegliava il canto degli uccelli, lui già non era più lì, partito per i campi con i suoi animali, lasciandomi al mio pacifico sonno. Allora mi alzavo, piegavo la coperta e, scalzo (nel villaggio ho sempre camminato a piedi nudi fino ai quattordici anni), con le pagliuzze ancora conficcate tra i capelli, passavo dalla parte coltivata dell’orto all’altra, dove si trovava la porcilaia, a fianco alla casa.

Mia nonna, già in piedi prima del nonno, mi piazzava davanti una grande tazza di caffè con dei pezzi di pane e mi chiedeva se avevo dormito bene. Se le raccontavo di qualche brutto sogno nato dalle storie di mio nonno, mi tranquillizzava sempre: «Non farci caso, nei sogni non c’è niente di solido». Sebbene fosse una donna molto saggia, all’epoca pensavo che mia nonna non potesse raggiungere le vette di mio nonno, lui che, sdraiato sotto il fico, con accanto il nipote José, con sole due parole era capace di mettere in movimento l’universo. Solo molti anni dopo, quando mio nonno se n’era già andato da questo mondo e io ero un uomo cresciuto, mi sono reso conto che anche mia nonna, dopo tutto, credeva ai sogni. Non poteva esserci altro motivo che questo se una sera, mentre sedeva sull’uscio della povera casa, dove ora viveva da sola, guardando le stelle più grandi e quelle più piccole sopra la sua testa, disse queste parole: «Il mondo è così bello che è davvero un peccato dover morire». Non disse di aver paura di morire, ma che era un peccato morire; come se la sua vita di duro e continuo lavoro ricevesse, in quel momento quasi finale, la grazia di un supremo e ultimo commiato, la consolazione della bellezza rivelata. Sedeva sull’uscio di una casa che non credo abbia avuto simili al mondo, una casa dove era vissuta gente capace di dormire con i maialini come se fossero i propri figli, gente a cui dispiaceva lasciare il mondo solo perché il mondo era bello, gente – e questo è stato mio nonno Jerónimo, pastore e narratore di storie – che, sentendo approssimarsi la morte, ha salutato gli alberi del proprio orto uno a uno, abbracciandoli e piangendo perché sapeva che non li avrebbe più rivisti.

Molti anni più tardi, rievocando per la prima volta sulla carta mio nonno Jerónimo e mia nonna Josefa (non ho detto finora che, stando a quanti la conobbero da giovane, era stata una donna di una bellezza fuori dal comune), mi sono reso conto che stavo trasformando le persone ordinarie che erano stati in personaggi letterari e che questo era, probabilmente, il mio modo di non dimenticarli, disegnando e tornando a disegnare i loro volti con la matita sempre mutevole dei ricordi, colorando e illuminando la monotonia di una routine quotidiana piatta e senza orizzonti, come chi va ricreando, sopra la mappa instabile dei ricordi, l’irrealtà soprannaturale del paese dove ha deciso di andare a vivere. Lo stesso atteggiamento di spirito che, dopo avere evocato la figura affascinante ed enigmatica di un certo bisnonno berbero, mi avrebbe spinto a descrivere più o meno in questi termini una vecchia foto (che ora ha quasi ottant’anni) dei miei genitori: «Stanno tutti e due in piedi, belli e giovani, di fronte al fotografo, mostrando sul volto un’espressione di solenne serietà che è forse timore davanti alla camera nell’istante in cui l’obiettivo sta per fissare, di entrambi, l’immagine che non avranno mai più, perché il giorno dopo sarà implacabilmente un altro giorno… Mia madre appoggia il gomito destro contro un’alta colonna e regge nella mano destra, abbandonata lungo il corpo, un fiore. Mio padre passa il braccio dietro la schiena di mia madre e la sua mano callosa si affaccia sulla spalla di lei come un’ala. Entrambi calpestano timidi un tappeto fiorato. La tela che fa da sfondo posticcio al ritratto mostra vaghe e incongruenti architetture neoclassiche». E terminavo: «Verrà il giorno in cui racconterò queste cose. Non hanno importanza che per me. Un nonno berbero, venuto dall’Africa settentrionale, un altro nonno pastore di maiali, una nonna meravigliosamente bella, genitori seri e splendidi, un fiore in una fotografia – quale altra genealogia mi può importare? a quale albero migliore mi appoggerei?».

Ho scritto queste parole quasi trent’anni fa, senza altra intenzione che quella di ricostruire e registrare gli istanti della vita delle persone che mi hanno generato e mi sono state più vicine, pensando che non avrei avuto bisogno di spiegare nient’altro perché si sapesse da dove venivo, di quali materiali è stata fatta la persona da cui sono partito e quella in cui, poco a poco, mi sono convertito. Ora mi accorgo che mi sbagliavo, la biologia non determina tutto, e, quanto alla genetica, molto misteriosi devono essere stati i suoi percorsi per aver compiuto un giro così lungo… Al mio albero genealogico (mi perdonerete la presunzione di chiamarlo in questo modo, essendo così miserevole il succo della sua linfa) non mancavano solo alcuni di quei rami che il tempo e i successivi incontri della vita staccano dal tronco centrale, ma gli mancava anche qualcuno che aiutasse le sue radici a penetrare fino agli strati sotterranei più profondi, qualcuno che verificasse la consistenza e il sapore dei suoi frutti, qualcuno che ampliasse e rafforzasse la sua chioma per farne un riparo per gli uccelli migratori e un sostegno per i nidi. Quando dipingevo i miei genitori e i miei nonni con i colori della letteratura, trasformandoli dalle semplici persone in carne e ossa che erano stati, in personaggi nuovamente e in modi diversi costruttori della mia vita, senza rendermene conto stavo tracciando il percorso tramite cui i personaggi che avrei inventato in seguito – gli altri, quelli veramente letterari – avrebbero fabbricato e trasportato i materiali e gli strumenti che, alla fine, nel bene e nel meno bene, nel sufficiente e nell’insufficiente, nel guadagnato e nel perduto, in ciò che è in difetto ma anche in ciò che è in eccesso, avrebbero fatto di me la persona in cui oggi mi riconosco: il creatore di questi personaggi ma al tempo stesso la loro creazione. In un certo senso si potrebbe dire che, lettera per lettera, parola per parola, pagina per pagina, libro per libro, ho progressivamente impiantato nell’uomo che ero i personaggi che ho creato. Credo che senza di loro non sarei la persona che sono oggi, senza di loro probabilmente la mia vita non sarebbe andata al di là di un abbozzo impreciso, di una promessa come tante altre rimasta soltanto una promessa, l’esistenza di qualcuno che forse avrebbe potuto essere ma non è riuscito a essere.

Ora sono capace di vedere con chiarezza quelli che sono stati i miei maestri di vita, quelli che più intensamente mi hanno insegnato il duro mestiere di vivere, quella dozzina di personaggi dei miei romanzi e delle mie opere teatrali che proprio ora vedo sfilare davanti ai miei occhi, questi uomini e queste donne di carta e di inchiostro, queste persone che credevo di guidare conformemente alle mie convenienze di narratore e obbedendo alla mia volontà di autore, come burattini le cui azioni non potessero avere altro effetto su di me che il peso sopportato e la tensione delle corde con cui li muovevo. Di questi maestri, il primo è stato, indubbiamente, un mediocre ritrattista, che ho chiamato semplicemente H, protagonista di una storia che credo possa essere ragionevolmente definita una doppia iniziazione (la sua, ma anche, in un certo senso, dell’autore), intitolata Manuale di pittura e calligrafia, che mi ha insegnato l’onestà elementare di riconoscere e osservare, senza risentimento né frustrazione, i miei limiti: poiché non potevo né avevo l’ambizione di avventurarmi oltre il mio piccolo pezzo di terra coltivata, non mi restava che la possibilità di scavare molto in basso, verso le radici. Le mie, ma anche quelle del mondo, se mi è consentita questa smoderata ambizione. Non spetta a me, naturalmente, valutare il merito del risultato degli sforzi fatti, ma credo che oggi sia ovvio che tutto il mio lavoro, da allora in poi, ha obbedito a questo proposito e questo principio.

Sono poi venuti gli uomini e le donne dell’Alentejo, quella stessa confraternita di condannati della terra a cui appartenevano mio nonno Jerónimo e mia nonna Josefa, contadini primitivi obbligati a prestare la forza delle loro braccia per un salario e condizioni di lavoro che potevano essere chiamati soltanto infami, dando via praticamente per niente una vita che noi, gli esseri colti e civilizzati che ci vantiamo di essere, ci compiacciamo di chiamare, a seconda delle occasioni, preziosa, sacra o sublime. Gente comune che io ho conosciuto, ingannata da una Chiesa complice e beneficiaria del potere dello Stato e dei latifondisti, gente permanentemente controllata dalla polizia, gente innumerevoli volte vittima innocente dell’arbitrarietà di una giustizia falsa. Tre generazioni di una famiglia di contadini, i Mau-Tempo, dall’inizio del secolo alla Rivoluzione d’aprile del 1974 che segna la fine della dittatura, passano in questo romanzo a cui ho dato il titolo di Levantado do Chão,1 ed è da questi uomini e queste donne venuti dalla terra, persone reali prima, figure di fantasia poi, che ho imparato a essere paziente, ad avere fiducia e a confidare nel tempo, quel tempo che simultaneamente ci costruisce e ci distrugge per poi di nuovo costruirci e una volta ancora distruggerci.

Solo non ho la certezza di avere assimilato in maniera soddisfacente ciò che la durezza delle esperienze ha trasformato in virtù in queste donne e in questi uomini: un naturale atteggiamento stoico verso la vita. Tenendo presente, comunque, che la lezione ricevuta resta ancora intatta nella mia memoria a distanza di più di vent’anni, e che ogni giorno la sento presente nel mio spirito come un richiamo insistente: non ho perso, almeno non ancora, la speranza di meritare un po’ di più la grandezza degli esempi di dignità che mi sono stati offerti nella vasta immensità delle pianure dell’Alentejo. Il tempo lo dirà.

Quali altre lezioni potrei avere ricevuto da un portoghese vissuto nel XVI secolo, che nei Lusiadi ha composto le Rimas e le glorie, i naufragi e i disincanti patri, che è stato un assoluto genio poetico, il più grande della nostra letteratura, per quanto questo possa dispiacere a Fernando Pessoa, che si proclamò il «Super Camões»? Non c’era nessuna lezione che fosse alla mia portata, nessuna lezione che fossi capace di apprendere, salvo la più semplice che poteva essermi offerta dall’uomo Luís Vaz de Camões nella sua estrema umanità: per esempio, l’umiltà orgogliosa di un autore che va bussando a ogni porta alla ricerca di qualcuno che sia disposto a pubblicargli il libro che ha scritto, soffrendo per questo il disprezzo degli ignoranti di sangue e di razza, l’indifferenza sdegnosa di un re e della sua compagnia di potenti, lo scherno con cui da sempre il mondo ha ricevuto la visita dei poeti, dei visionari e dei folli.

Almeno una volta nella vita, ogni autore è stato o dovrà essere Luís de Camões, anche se non ha scritto le quartine di Sôbolos Rios… Tra i cortigiani e i censori del Sant’Uffizio, tra gli amori del passato e le disillusioni della vecchiaia prematura, tra il dolore di scrivere e la gioia di aver scritto, è quest’uomo malato, che ritorna povero dall’India, quando molti vi erano andati per arricchirsi, è questo soldato con un occhio cieco e ferito nell’anima, è questo seduttore senza fortuna che non farà mai più agitare i cuori delle dame di corte, che ho messo in scena in un’opera teatrale chiamata Che farò con questo libro?, il cui finale rilancia un’altra domanda, l’unica veramente importante, di cui non sapremo mai se mai arriverà ad avere una risposta soddisfacente: «Che farete con questo libro?». È stata umiltà orgogliosa portare sottobraccio un capolavoro e vedersi ingiustamente rifiutato dal mondo. Umiltà orgogliosa, e ostinata, è stata anche voler saper a cosa serviranno domani i libri che scriviamo oggi, e subito dubitare che possano durare a lungo (quanto a lungo?) le ragioni rassicuranti che ci sono date o che ci diamo. Nessuno s’inganna meglio se non quando consente che lo ingannino gli altri.

Ora è la volta di un uomo che ha perso la sua mano sinistra in guerra e di una donna venuta al mondo con il potere misterioso di vedere cosa si nasconde dietro la pelle delle persone. Lui si chiama Baltazar Mateus e reca il soprannome di Sette-Soli, lei è nota come Blimunda e in seguito anche come Sette-Lune, poiché è scritto che dove ci sia un sole ci sarà anche una luna e che solo la presenza congiunta e armoniosa dell’uno e dell’altra renderà abitabile, per amore, la terra. Ed è la volta anche di un padre gesuita, chiamato Bartolomeu, che ha inventato una macchina capace di raggiungere il cielo e di volare con il solo combustibile della volontà umana, quella volontà che, a quanto si dice, può tutto, ma che non ha potuto, o non ha saputo, o non ha voluto, fino a oggi, essere il sole e la luna della semplice bontà o dell’ancora più semplice rispetto. Questi tre folli portoghesi del XVIII secolo, in un tempo e in paese dove fiorivano la superstizione e i fuochi dell’Inquisizione, dove la vanità e la megalomania di un re facevano erigere un convento, un palazzo e una basilica che dovevano sbalordire il mondo esterno, nel caso poco probabile in cui questo mondo avesse occhi sufficienti per vedere il Portogallo, occhi come quelli di Blimunda, occhi per vedere ciò che era nascosto… Ed è anche la volta di una moltitudine di migliaia e migliaia di uomini con le mani sporche e callose, con il corpo esausto per aver innalzato, anno dopo anno, pietra dopo pietra, le mura implacabili del convento, le sale enormi del palazzo, le colonne e i pilastri, le aeree torri campanarie, la cupola della basilica sospesa sopra il vuoto. I suoni che udiamo provengono dal clavicembalo di Domenico Scarlatti, che non sa se deve ridere o piangere…

Questa è la storia di Memoriale del convento, un libro dove l’apprendista autore, grazie a ciò che gli era stato insegnato ai tempi dei suoi nonni Jerónimo e Josefa, riesce già a scrivere parole come queste, non prive di poesia: «Oltre alle parole delle donne, sono i sogni che tengono il mondo nella sua orbita. Ma sono anche i sogni che lo coronano di lune, ecco perché il cielo è lo splendore nella testa degli uomini, a meno che non sia la testa degli uomini l’unico e solo cielo». Così sia!

Traduzione di Nazzareno Mataldi

[Continua: seconda parte, qui.]

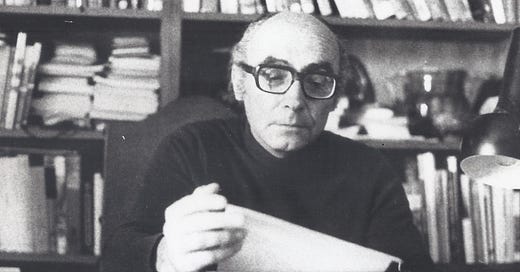

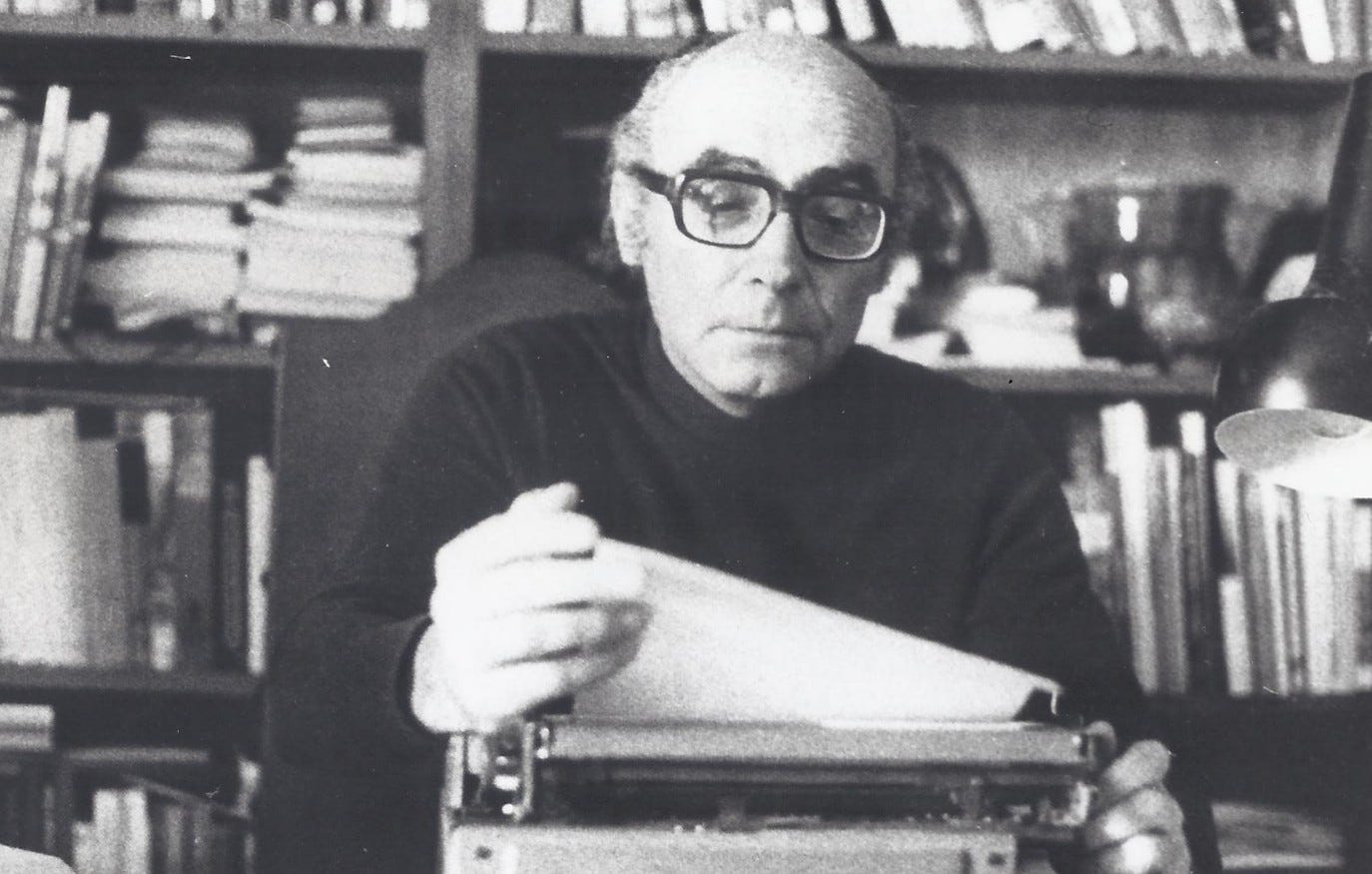

L’autore

José Saramago (1922-2010) è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo portoghese, premio Nobel per la letteratura nel 1998. In Italia i suoi libri sono ora pubblicati tutti da Feltrinelli.

Letteralmente «sollevato dal suolo». In italiano il libro è stato tradotto con il titolo Una terra chiamata Alentejo. [N.d.T.]